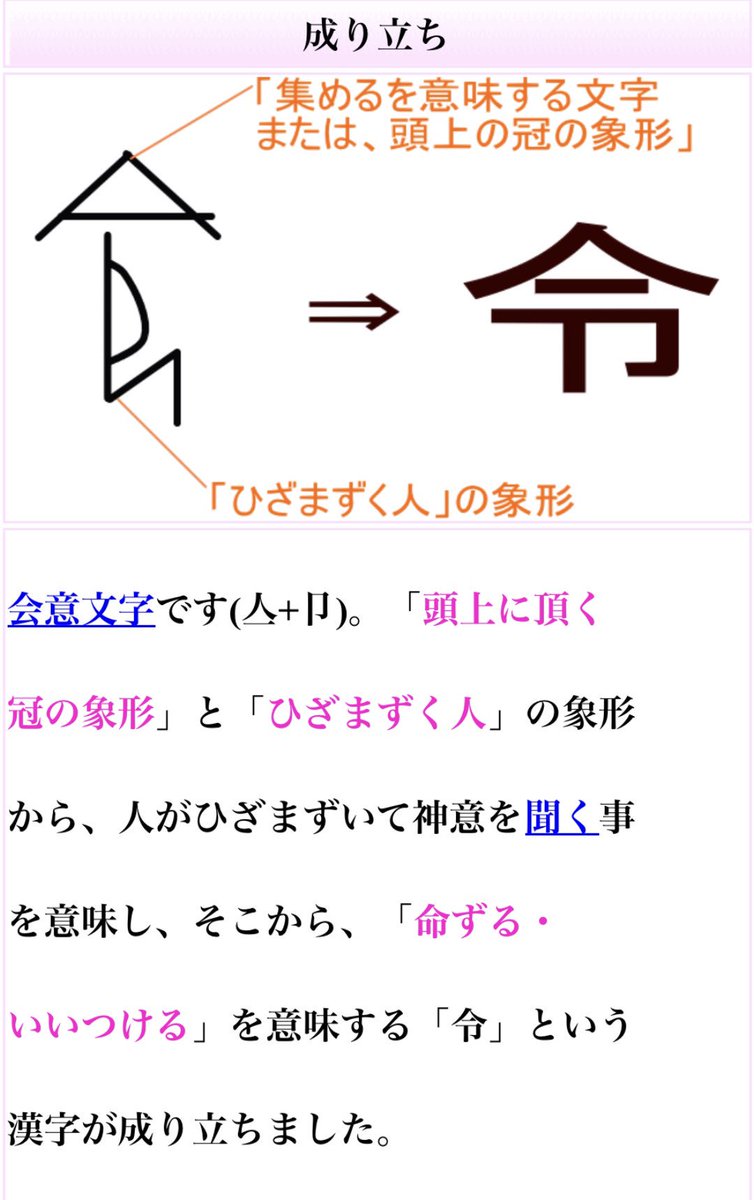

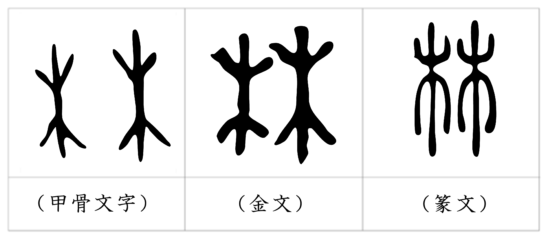

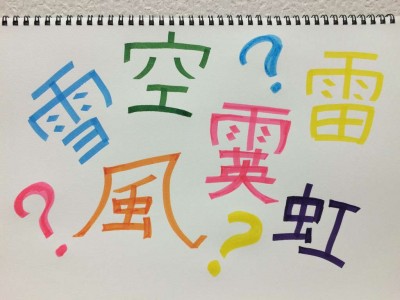

07/04/21 · 「風」の字の成り立ち」 風は甲骨文字では ( ) と風鳥の組み合わせからなっている。 昔の先民の観念の中では大きな鳥が団扇のように羽を広げて起こす気流から表現されている。成り立ち 会意兼形声文字です(虫凡)。甲骨文では「風をはらむ帆」の 象形(「かぜ」の意味)でしたが、後に、「風に乗る、たつ」の象形が 追加され、「かぜ」を意味する「風」という漢字が成り立ちました。 読み 音読み:「フウ」、「フ」「風」の由来、成り立ち 読み方をしめす「凡」はかぜに揺れる帆の絵から生まれた漢字。伝説の生き物である竜を表す「虫」を加え、竜が巻き起こす「かぜ」を表す。 「風」の名付けに込めた願い 行動力と自由、爽やかさをイメージする漢字。

風 成り立ち

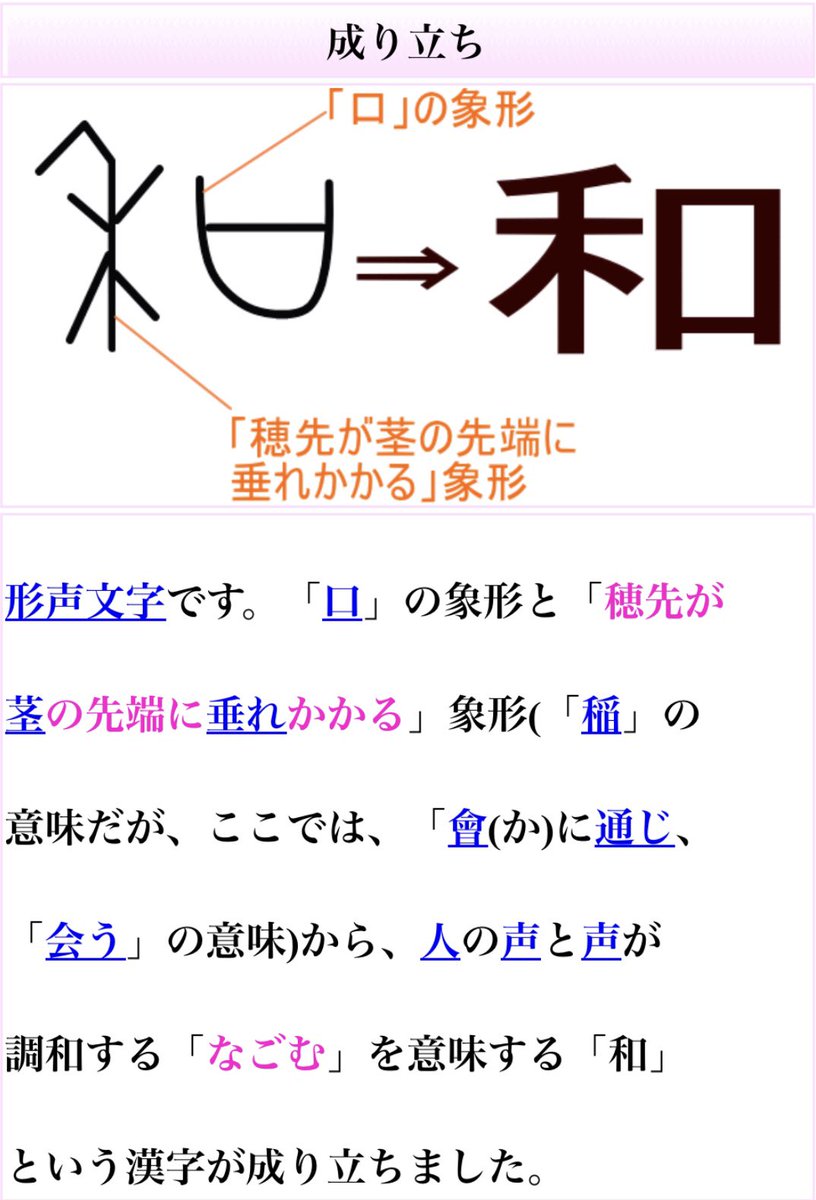

風 成り立ち-成り立ち 会意兼形声文字です(鳥凡)。「鳥」の象形(「鳥」の意味)と「風を はらむ帆」の象形(「風を受ける 帆」の意味)から、風に羽ばたく 「おおとり」を意味する「鳳」という漢字が成り立ちました。 読み 音読み:「ホウ」、「ブウ」成り立ち 会意兼形声文字です(雨云)。「天の雲から雨水が滴(したた)り落ちる」 象形と「雲が回転する様子を表した」象形から「くも」を意味する 「雲」という漢字が成り立ちました。 読み 音読み:「ウン」 訓読み:「くも」

凪 の名前が人気上昇 漢字の意味や成り立ちは 赤ちゃんの命名 名づけ All About

紫竹ガーデン 〒 帯広市美栄町西4線107 map tel fax 《 営業案内 》 有料 期間 4月22日~11月3日「風の松原フィールドガイド」(山本農林事務所作成)に収録された写真 風の松原案内所のパネルには「飛砂に埋もれた家」と書かれているが、場所・年代不詳 「能代市史」写環42と同じ写真か? 「能代市史」写環43と同じ写真か?日本風の貴族のやしきの形式のこと 寝殿(しんでん)を中心にして対屋(たいや)や 池などが作られた。 平等院鳳凰堂(びょうどういんほうおうどう) 絵 画 大和絵(やまとえ) やわらかいタッチの絵と、はなやかな色

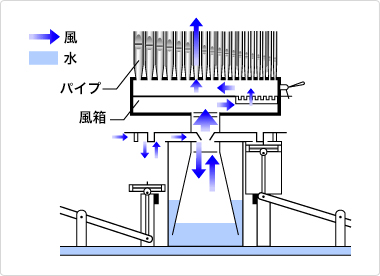

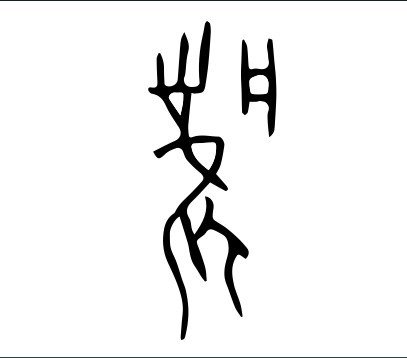

ふいごで風を送る その後、紀元前にエジプトで生まれた「ふいご」という風を送る装置が使われるようになります。 ふいご全体は楔形(くさびがた)をしています。 写真は模型ですが、本来はふいごの上側の面に重りが乗っている蛇腹(じゃばら)のような形をしています。 上面を斜めに持ち上げてから離すと、重りの重さで静かに降りていき、必要な量の風を成り立ち 会意兼形声文字です(立風)。「一線の上に立つ人」の象形(「立つ」の 意味)と「風をはらむ帆の象形と風雲に乗る辰の象形」(「風」の意味)から、 風が立つ事を意味し、そこから、「疾風」、「はやて」、「風の吹く音」を風を甲骨文字で書くと と書きます。 鳳(ほうおう)のもとの字と同じで、神聖な鳥の象徴である冠がついています。 その鳥の左に音符の凡がつけてあります。 天上には、竜が住むと考えられていて、鳳から鳥をとり、虫(竜を含めた爬虫類の形)を加えて風の字が作られ風として使われるようになったそうです。 後からできた字(篆書)で書くと 書きます

「風」の由来、成り立ち 成り立ち 会意兼形声文字です(虫凡)。甲骨文では「風をはらむ帆」の 象形(「かぜ」の意味)でしたが、後に、「風に乗る、たつ」の象形が 追加され、「かぜ」を意味する「風」という漢字が成り立ちました。風の又三郎・作品の成り立ち 宮沢賢治略年譜 学生時代 (~24歳) 明治29(16)8月27日現花巻市に生れる 36 小学校入学 42 盛岡中学校入学 大正 3(1914)中学校卒業 入院 家業手伝い 4 盛岡高⃝極東風極高圧帯から高緯度低圧帯に吹く東寄りの風。極地方は年中低温のために高圧帯 を形成し,湿気の少ない冷たい風が吹き出し,北半球では北東風,南半球では南東風とな る。 →偏西風と極東風が出会う地域には寒帯前線(極前線)が形成される。

遊 という漢字の意味 成り立ち 読み方 画数 部首を学習

アニメで分かる漢字の成り立ち

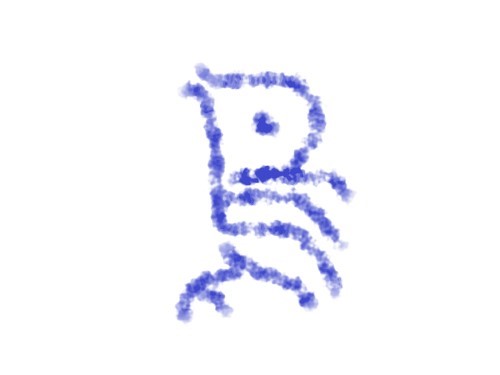

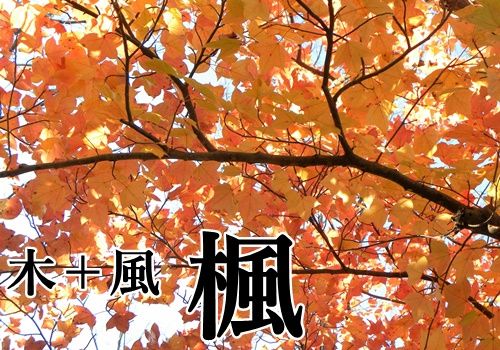

ふう風 音 フウ (漢) フ (呉) 訓 かぜ かざ ふり 学習漢字 2年 〈フウ〉 1 大気の動き。 かぜ。 「 風雨 ・ 風車 ・ 風速 ・ 風力 / 寒風 ・ 逆風 ・ 薫風 ・ 光風 ・ 疾風 (しっぷう) ・ 秋風Q0400 「風」という漢字の成り立ちを知りたいのですが。 A 大昔、中国の人々は、大きな鳥の姿をした神様が風を起こすと信じていたと言われています。 そこで、甲骨文字の時代には、その神様の姿をかたどった図のような漢字が、「かぜ」を意味する漢字として使われていました。 なにがなんやら、アヤシイ形をしていますが、よく見てみるとなんだか風を成り立ちを見てみましょう。 「楓」=「風」にゆれる「木」 フウ がどうして 楓 という漢字になったのか? それは、 ほんの少しの 風 で枝が揺れる 木 だからです。 風 + 木 で 楓 になりました。 そして、この 風に揺れる木 が由来となり、別名がつく

凪 の名前が人気上昇 漢字の意味や成り立ちは 赤ちゃんの命名 名づけ All About

こぴーらいたー作家 風倉 En Twitter なろう批判を批判する T Co Sphc03vut5 新参へのキレ返しにみせて なろうの歴史と文化の成り立ちを語ってます つ ついに総合日間1位 エッセイで 信じられない いや 面白おかしく書いた自信はあったけど 位

「風をはらむ (受ける) 帆 」の象形から「 風 」を意味する成り立ち 形声文字(虫+凡)。 音符の「凡(ボン=フウ)」は、風をはらむ帆の象形。 篆文 (てんぶん)の「虫」は、風雲に乗る「辰」の意味からこの虫を付して「かぜ」の意味を表す。 願い 風のようにどこにでも行ける行動力と、のびのびとした人にと願って。 風をイメージさせるさわやかな人に。 漢字のイメージ さわやか 光・風 春 夏 自由成り立ち 会意兼形声文字です(虫凡)。甲骨文では「風をはらむ帆」の 象形(「かぜ」の意味)でしたが、後に、「風に乗る、たつ」の象形が 追加され、「かぜ」を意味する「風」という漢字が成り立ちま

風 を使った名前はどんなイメージ 漢字の意味や由来もご紹介 小学館hugkum

漢字の起源と成り立ち 甲骨文字の秘密 漢字 風 の起源と成り立ち 風を読む と 空気を読む

フウ・フ かぜ・かざ ならわし・すがた・ふり ①かぜ。 かぜが吹く。 「風雪」「疾風」 ②かぜのたより。 うわさ。 「風聞」「風説」 ③なびかせる。 教え。 「風教」「風靡 (フウビ)」 ④ならわし。

四風ゆうや S ゚w゚ノ ノすごい本出るね 人車鉄道といえば京成さんの成り立ちに深く関わってるんですよね 寅さん記念館で見ました

凪 という漢字の意味 成り立ち 読み方 画数 部首を学習

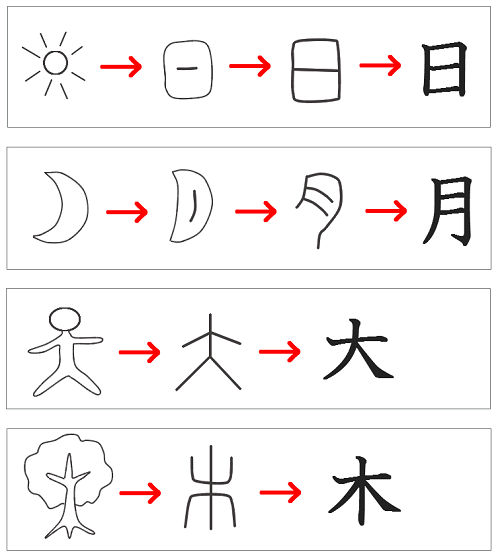

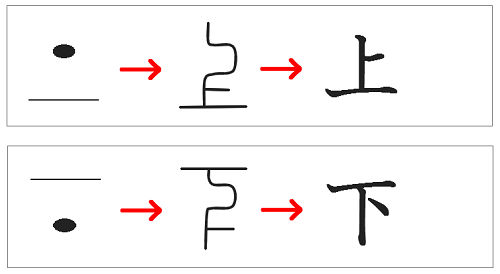

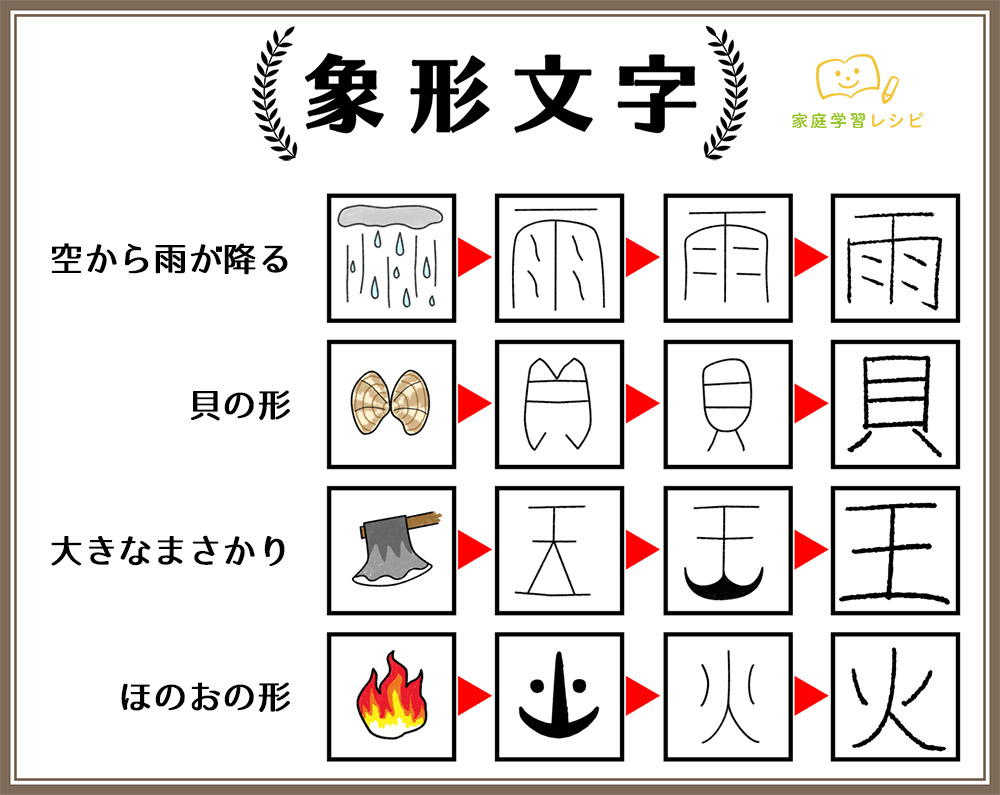

漢字の成り立ち 象形 指事 会意 形声 まとめ 家庭学習レシピ

風 の中にいるのは みのむしじゃない 風の秘密 Ku Note

汎 という漢字の意味 成り立ち 読み方 画数 部首を学習

風 を使った名前はどんなイメージ 漢字の意味や由来もご紹介 小学館hugkum

漢字の覚え方 亦 夜 風船あられの漢字ブログ

楠 という漢字の意味 成り立ち 読み方 画数 部首を学習

旧字体漢字の猿 年賀状にも最適な昔風の筆文字

翻 読み方

小学校2年生で習う漢字 内 話 風船あられの漢字ブログ

漢字の語源 風 漢字の語源を一緒に学ぼう

ありさ 漢字 字画

Conquer Physics Rather Than The World Japanese Edition Imagi Nary Amazon Com

風 の漢字の意味や成り立ち 音読み 訓読み 名のり 人名訓から 風 の漢字を使った男の子の名前例 名前を響きや読みから探す赤ちゃん名前辞典 完全無料の子供の名前決め 名付け支援サイト 赤ちゃん命名ガイド

すべての美しい花の画像 100 Epic Best風 漢字 成り立ち

嵐 という漢字の意味 成り立ち 読み方 画数 部首を学習

風 を使った名前はどんなイメージ 漢字の意味や由来もご紹介 小学館hugkum

漢字トリビア 吹 の成り立ち物語 18年11月11日 エキサイトニュース

すべての美しい花の画像 元の風 漢字 成り立ち

漢字トリビア 柳 の成り立ち物語 19年5月26日 エキサイトニュース

鳥 ひく 一 は なぜ 烏 漢字の成り立ちを知ろう 漢字の基礎 どれだけ知ってる 漢字の豆知識 日本漢字能力検定

すべての美しい花の画像 100 Epic Best風 漢字 成り立ち

ヒラギノ メイリオなど王道フォントの成り立ち コンセプト比較 基本の和文フォント Smartcamp Dexign Note

すべての美しい花の画像 元の風 漢字 成り立ち

凡 という漢字の意味 成り立ち 読み方 画数 部首を学習

漢字の成り立ち 象形 指事 会意 形声 まとめ 家庭学習レシピ

漢字トリビア 褒 の成り立ち物語 19年6月2日 エキサイトニュース

風 を使った名前 意味 読み方 由来 成り立ちや名付けのポイント 子供の名付け支援サービス 赤ちゃん命名 名前辞典

部首 かぜかんむり かぜがまえ の意味 成り立ち 読み方 画数を学習

潟 という漢字の由来 成り立ち もっちの漢字塾

漢字の起源と成り立ち 甲骨文字の秘密 漢字 風 の起源と成り立ち 風を読む と 空気を読む

風がつく男の子と女の子の名前 漢字の意外な意味や由来とイメージ なまえごと Namaegoto

漢字の成り立ち 象形 指事 会意 形声 まとめ 家庭学習レシピ

X 7 Piosklotcm

烏という漢字の由来は 野口雨情とガラスの 林先生のことば検定 日日是好日

忘れられた豊かさ探し ふれ愛遊学探訪 しお風 湘南

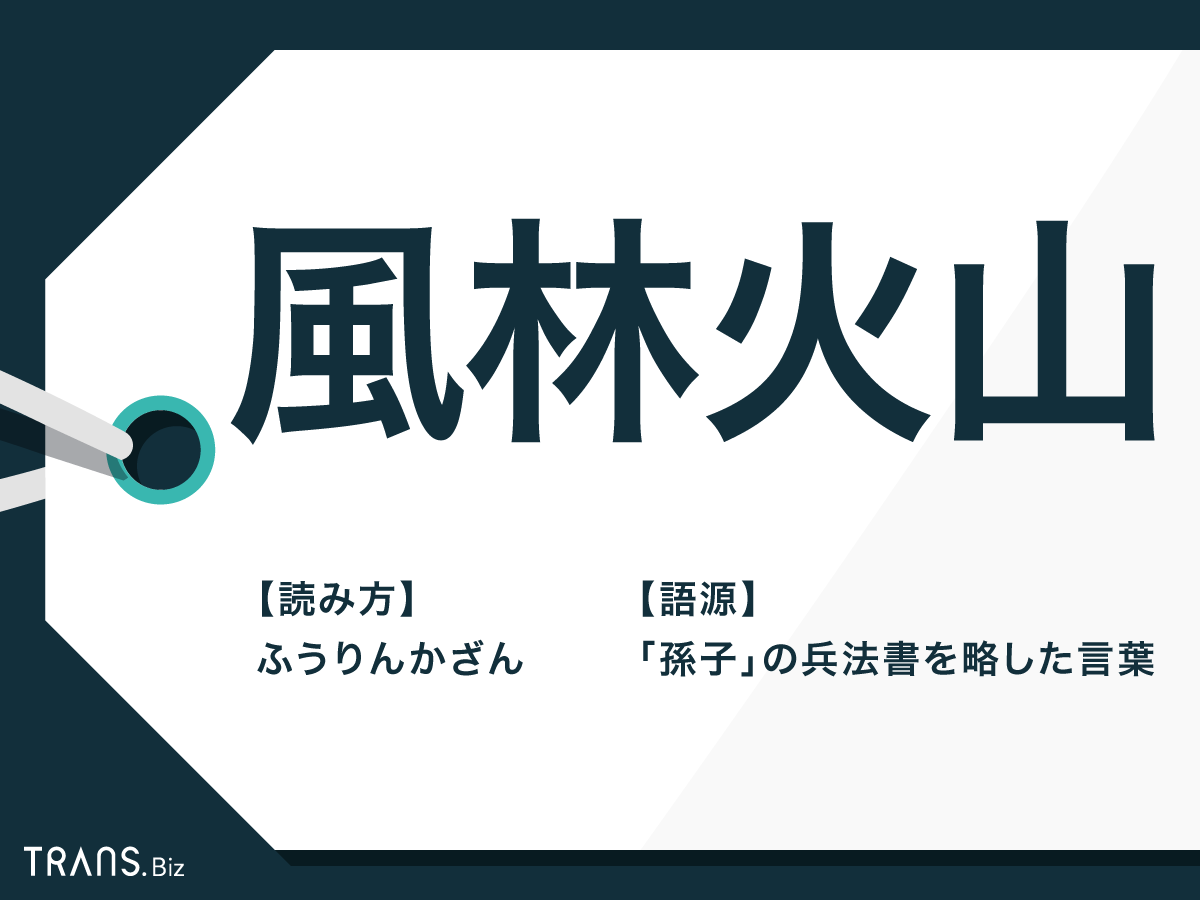

風林火山 の由来となった物語 意味 例文 年表 歴史地図

すべての美しい花の画像 元の風 漢字 成り立ち

風林火山 の意味とは 由来や続きの文 武田信玄との関係も Trans Biz

アニメで分かる漢字の成り立ち

すべての美しい花の画像 元の風 漢字 成り立ち

風 という漢字の意味 成り立ち 読み方 画数 部首を学習

風の噂 と 風の便り の意味の違いと使い方の例文 例文買取センター

漢字の成り立ち 尿 屎 と古代文字風ピクトグラム ちんかんちぇん さんのイラスト ニコニコ静画 イラスト

知りませんでした 講談社の成り立ち 馬糞風リターンズ

漢字の成り立ち 林 成り立ち 手書きのコツ 読み方 漢字の成り立ち博士

凪の意味 凪のつく名前 凪の成り立ちを紹介します 漢字の読み

風夏 瀬尾公治 153 成り立ち コミックdays

Wvmhpl1elv6u1m

鳳 という漢字の意味 成り立ち 読み方 画数 部首を学習

漢字の成り立ち 象形 指事 会意 形声 まとめ 家庭学習レシピ

ট ইট র らむね 岡 しゅわフェス イラストブ の展示期間も終わったので飾ってた作品アップしておきます 映画風ポスター バトルカード風イラスト 実際にカードにしてました 漢字の成り立ちの途中 です 3つめが最強にお気に入りでした

世界の国旗 国旗 海外領土旗の意味 国の成り立ちがわかる Amazon Com Books

漢字の成り立ち 4年生 09 14 平和小学校 公式blog

子連れサンディエゴ旅 街の成り立ちがわかるバルボアパーク 愉快的陳家 倫敦

学問も爆発だ イタリア風新解釈 漢字の成り立ち 第1回 イタリア写真草子

Fpkhnesbun7mwm

颯 という漢字の意味 成り立ち 読み方 画数 部首を学習

すべての美しい花の画像 元の風 漢字 成り立ち

すべての美しい花の画像 元の風 漢字 成り立ち

第3回 自然に宿る神 1 親子で学ぼう 漢字の成り立ち

楓 という漢字の意味 成り立ち 読み方 画数 部首を学習

颯 を使った名前 意味 読み方 由来 成り立ちや名付けのポイント 子供の名付け支援サービス 赤ちゃん命名 名前辞典

かんじぴくと Japanese Kanji Mnemonics 学習法 成り立ち Mnemonics For 南 Southern Cross A Warm Greenhouse 暗記用イラストは南十字星と温室 成り立ちについては 温風が部屋に入る 帆に当たる様子 伸びる草 南方民族の楽器 等複数の説が

アニメで分かる漢字の成り立ち

空 を使った名前 名付けの例と 空 の意味や由来 成り立ち 読み方 画数 イメージなどの漢字の基本情報を掲載しています 子供の名前の参考にご覧ください 名付け 子供名前 赤ちゃんの名づけ 名前 漢字 プレママ マタニティ 妊娠 妊婦 初マタ

漢字の成り立ちの新着記事 アメーバブログ アメブロ

パイプオルガンの成り立ち パイプオルガン誕生ストーリー 楽器解体全書 ヤマハ株式会社

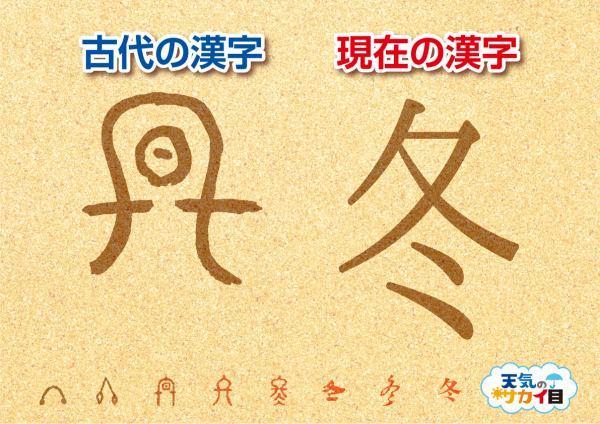

冬 の成り立ち 天気のサカイ目 Umkテレビ宮崎

三省堂 漢字んな話 2

アニメで分かる漢字の成り立ち

帆の意味 帆のつく名前 帆の成り立ちを紹介します 漢字の読み

木 風の漢字 楓 読み方や意味を一発チェック

漢字トリビア 蝶 の成り立ち物語 17年4月30日 エキサイトニュース

漢字の語源にドラマあり 風 虹 雪 の由来は 元井美貴のお天気ラリアット ニュースサイトしらべぇ

雪の下にはスキーかな イタリア風新解釈 漢字の成り立ち 第3回 イタリア写真草子

傍 という漢字の意味 成り立ち 読み方 画数 部首を学習

すべての美しい花の画像 元の風 漢字 成り立ち

漢字の成り立ち 4年生 09 14 平和小学校 公式blog

滋賀報知新聞

彗星に着陸する音って こんな風なんだ Gizmodo Japan Gizmodo Jp 音も彗星の成り立ちを知る手 Flickr

アニメで分かる漢字の成り立ち

漢字の成り立ち 4年生 09 14 平和小学校 公式blog

どこからどこが貿易風でどこからどこが偏西風かわかりません Clear

もともとは神聖な鳥だった どんな漢字に変わるかな 成り立ちの館 漢字の扉を開こう カンカンタウン 漢字の館 日本漢字能力検定

漢字トリビア 楓 の成り立ち物語 17年10月22日 エキサイトニュース

颯 の意味は 名付けのポイントを徹底解説 一期一名 いちごいちな

漢字の語源にドラマあり 風 虹 雪 の由来は 元井美貴のお天気ラリアット ニュースサイトしらべぇ

風 の中にいるのは みのむしじゃない 風の秘密 Ku Note

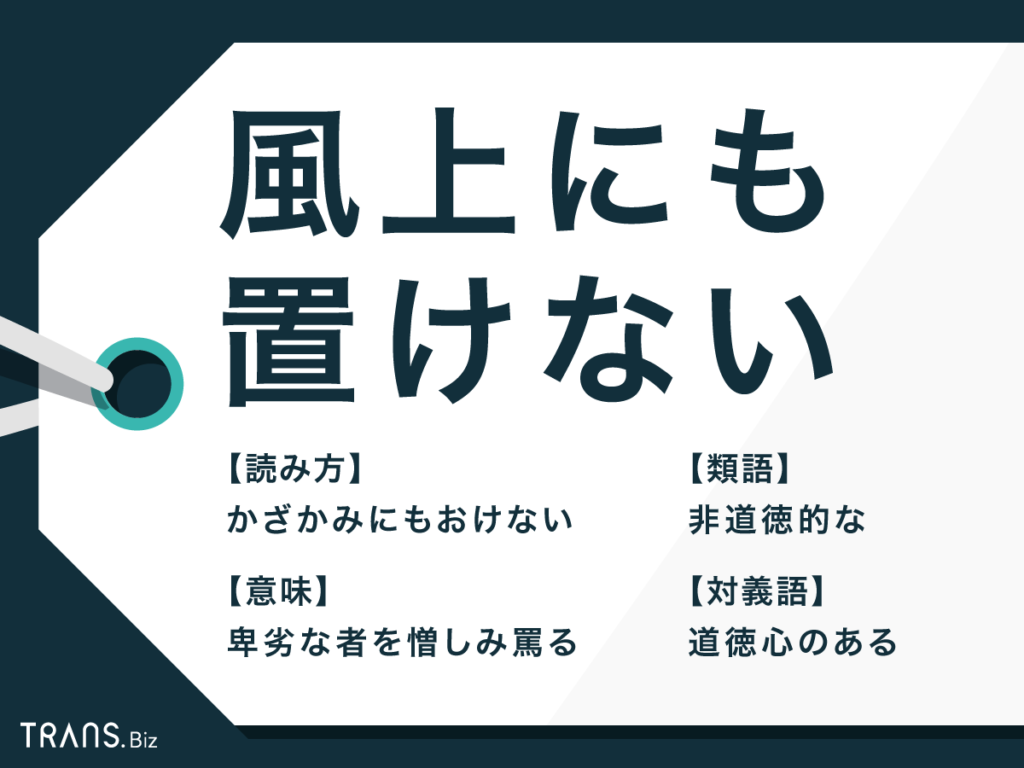

風上にも置けない の意味とは 由来と類語と一緒に英語表現も Trans Biz

馬 の4つの点は を表していた Ku Note

もともとは神聖な鳥だった どんな漢字に変わるかな 成り立ちの館 漢字の扉を開こう カンカンタウン 漢字の館 日本漢字能力検定

0 件のコメント:

コメントを投稿