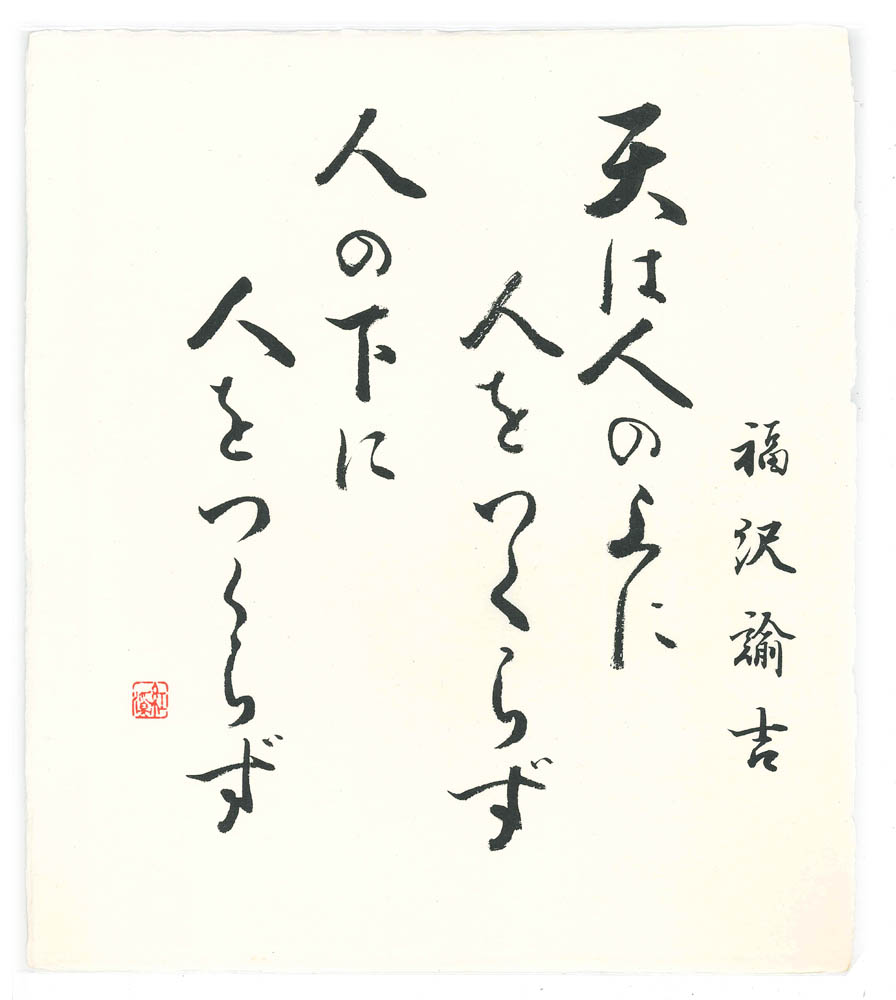

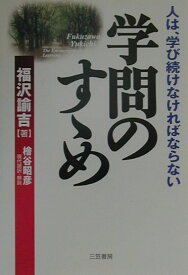

福沢諭吉の名言(3) 人生、万事、小児の戯れ。 読書は学問の術であり、学問は事業の術である。 活用なき学問は、無学に等しい。 一家は習慣の学校なり。 父母は習慣の教師なり。 家の美風その箇条は様々なる中にも、最も大切なるは家族団欒、相互ただ学問を勤めて物事をよく知る者は 貴人となり富人となり、 無学なる者は貧人となり下人となるなり」 出典:『学問のすすめ』、福沢諭吉、岩波書店、P12より 言葉としては、 「天は人の上に人を造らず人の下に人を造らず」 だけ、広まってしまっ 福沢諭吉の名言が多い「学問のすすめ」 福沢諭吉と聞くと、「学問のすすめ」が有名ですが、有名ない書籍の中には名言や格言も多く眠っていますので、ここでは有名な一文を解説を加えながら紹介します。 福沢諭吉「学問のすすめ」の名言 天はの続き

福沢諭吉の名言 人に貴賎はないが勉強したかしないかの差は大きい 努力は 天命 さえも変える 看護師転職 求人 Com

学問 の すすめ 福沢 諭吉 名言

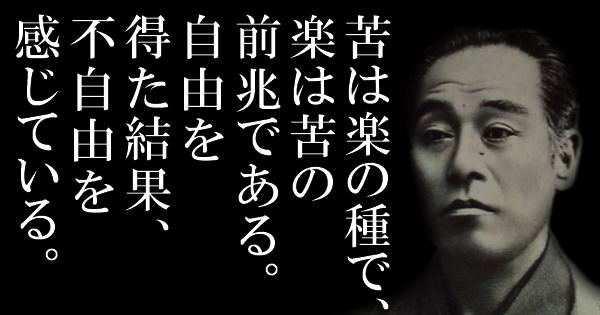

学問 の すすめ 福沢 諭吉 名言-書き取り練習用の ボールペン字練習用マス目用紙 もご利用ください 人気のテキスト ドリル お手本 練習教材 学習 ボールペン字→ 名言 (2) 福沢諭吉の名言(1) 学問の本趣意は、読書に非ず、精神の働きに在り。 福沢諭吉の名言 社会共存の道は、人々自ら権利をまもり幸福を求むると同時に、他人の権利幸福を尊重し、いやしくもこれを侵すことなく、もって自他の独立自尊を傷つけざるにあり。

福澤諭吉の 学問のすすめ を現代語訳 彼の名言から学べるものは

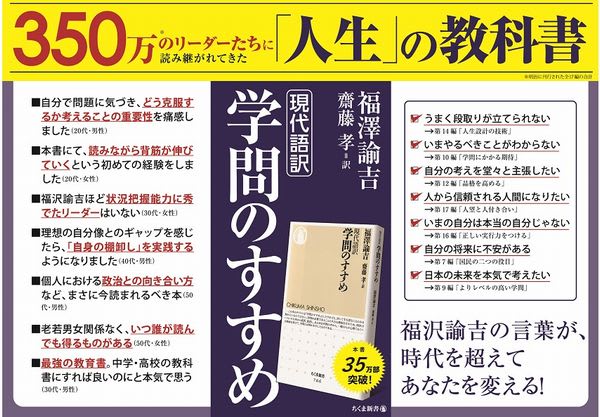

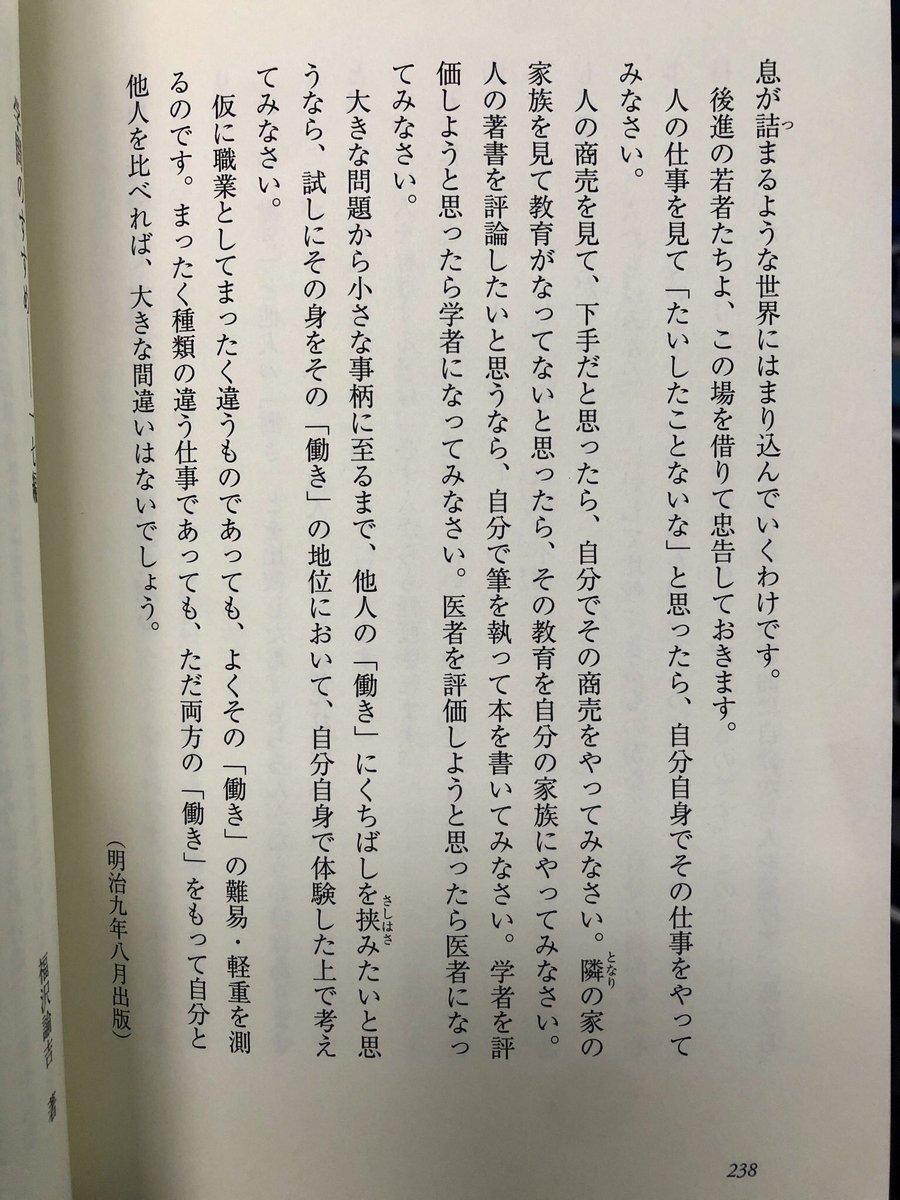

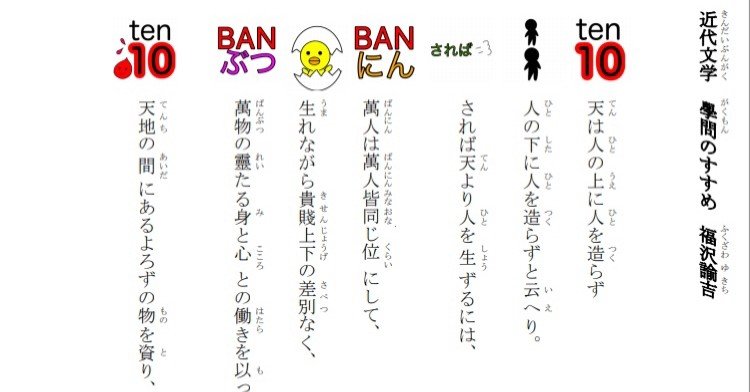

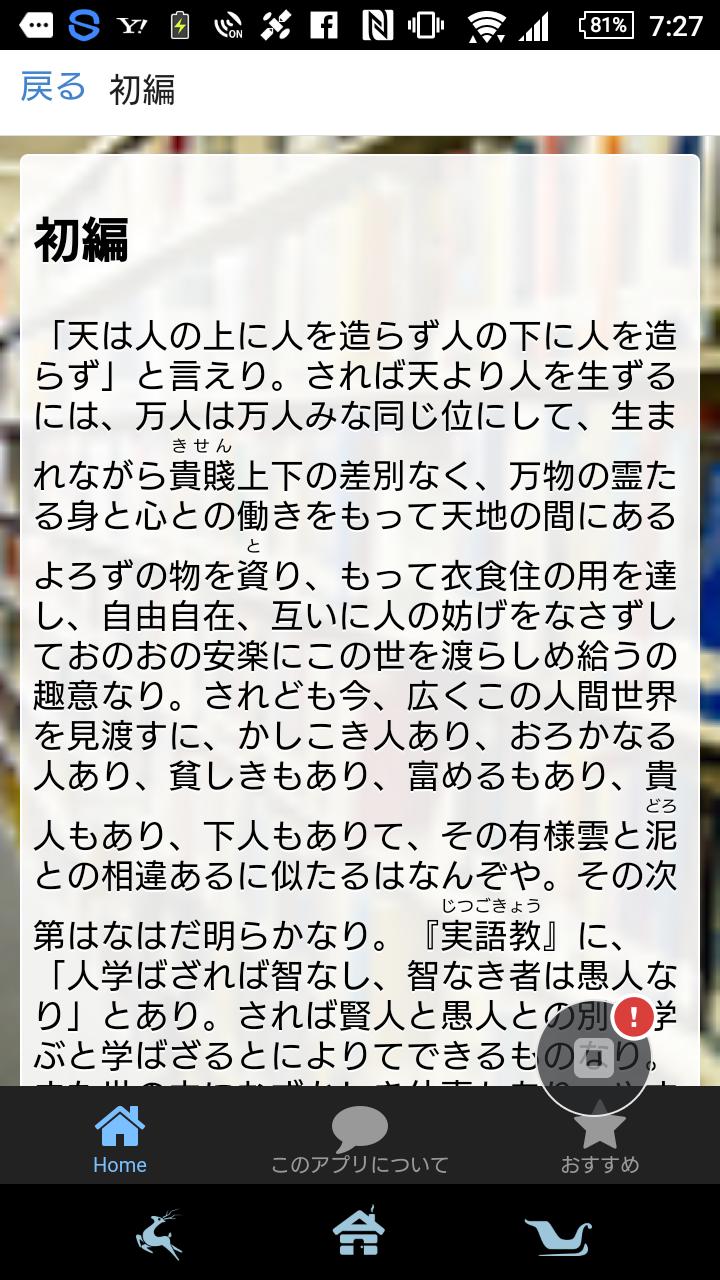

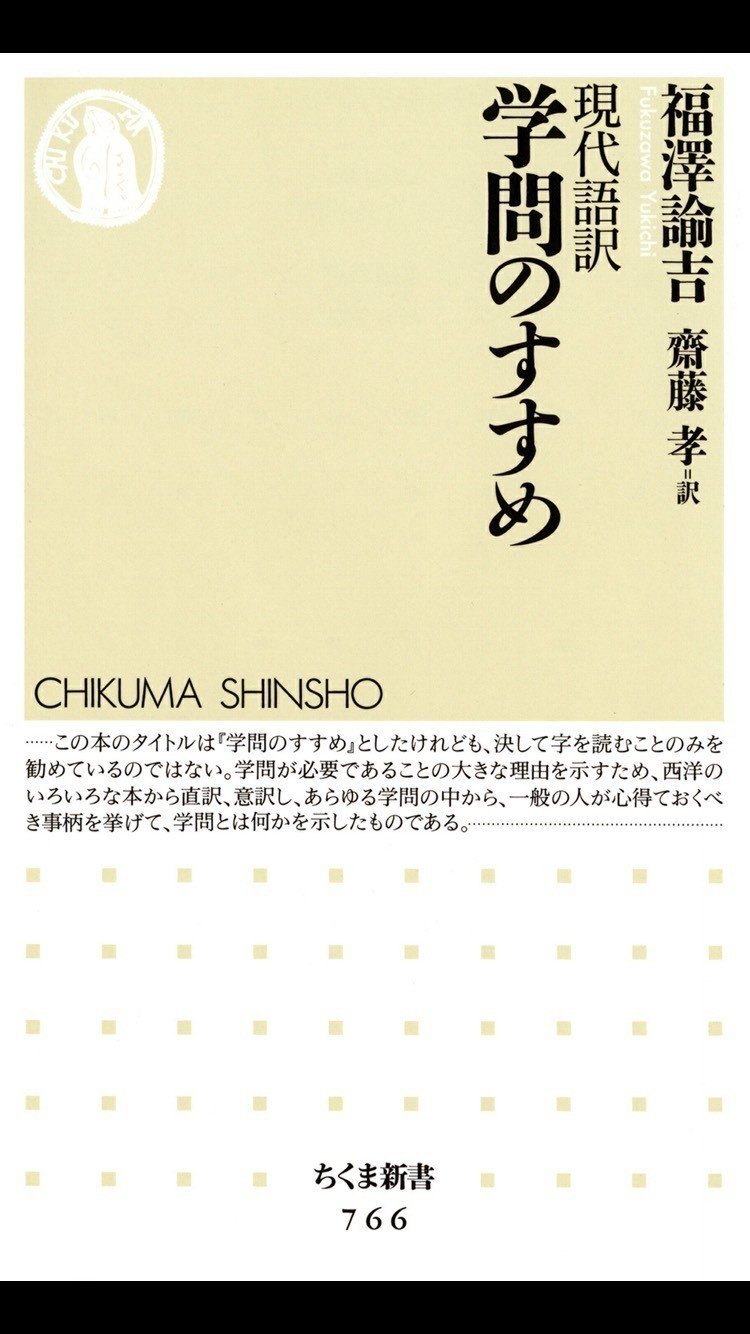

天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず こちらは福沢諭吉ふくざわゆきちの著書『学問のすすめ』の冒頭に出てくる有名な言葉、 ご存じの方も多いはずです。 しかし、実際に『学問のすすめ』を読んだことのある方は、どれくらいいらっしゃるのでしょうか。上学は神で聴き、中学は心で聴き、下学は耳で聴く。 「荀子」 人は生まれながらにして貴財貧富の別なし。 唯学問を勤めて物事をよく知る者は貴人となり富人となり、無学なる者は貧人となり、下人となるなり。 福沢諭吉 「学問のすすめ」 現代語訳 学問のすすめ 福沢諭吉著 斉藤孝訳 ちくま新書 時と場所柄をわきまえて、その規則に従うのが、すなわち心の賢さということになる。 非常に大きなことから細かいことまで、他人の働きに口を出そうとするならば、試しに自分をその立場におい

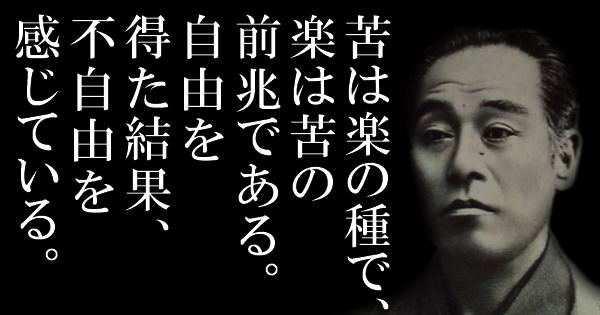

3 「学問のすすめ」を読めば、モチベーションアップ間違いなし 前進あるのみ。 現状維持は「後退」である。 進まざる者は必ず退き、退かざる者は必ず進む (引用元:――福沢諭吉(著述家、思想家、教育者)『学問のすすめ』より) 今回紹介する名言は福沢諭吉の他の名言 福沢諭吉の考えや人柄がわかる、その他の残された言葉。 「独立自尊」 「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず」 「知己の多きは人間の一大快楽。 「人生、万事、小児の戯れ。 「進まざる者は必ず退き、退かざる者は必ず進む。。進まず退かずして潴滞(ちょ福沢諭吉 ジャンル 社会科学 > 教育 > 教育 初出 「学問のすすめ」1872(明治5)年2月 文字種別 新字新仮名 読書目安時間 約2時間54分(500文字/分) 朗読目安時間 約4時間50分(300文字/分)

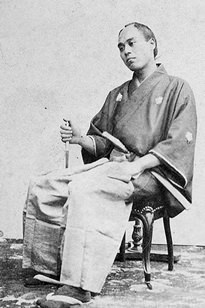

ですが実はこの言葉、福沢諭吉のオリジナルではないことをご存知でしょうか。 「天は人の上に・・・」は誰が考えたのか 「天は人の上に・・・」は、福沢諭吉が一から作った言葉ではありません。 『学問のすすめ』冒頭を見てみましょう。 『学問のすすめ』は 一万円札で有名な、福沢諭吉が書いた論文です。 1872年から1876年に書かれ、 当時(明治)の若者に、大きな影響を与えたようです。 しかも、売上部数は。。。 な、なんと、0万部! 福沢諭吉さんは学問のすすめを発表したって軽く歴史の授業で習うけど みんな 「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず」 としか覚えてない。 実際、さらっとし

福沢諭吉の 学問のすすめ って読んだことある 耳の痛い名言も 歴史上の人物 Com

ヤフオク 学問のすすめ 福沢諭吉 著 岬龍一郎 訳 Php研究

福沢諭吉の名言 1、天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず まず福沢諭吉の名言といえばこれ。彼の著書「学問のすすめ」に書かれています。 人間は平等である、ということを伝える言葉として有名ですが、本当はその先に、彼が真に伝えたかった 福沢諭吉の代表作 『学問のすすめ』 は、明治初期、日本が新たな道しるべを模索していた時代に、 彼が日本の国民に向けて書いた啓蒙書 です。 明治という新しい時代は、日本が欧米に追いつくためには、どうしていけばよいか、いろんな知識人が考えて出典:『学問のすすめ』、福沢諭吉、岩波書店、P107より 「精神の働き」。 やはり、そこに行きつくのかと、 しみじみ感じます。 モチベーションを上げ、精神の高揚をはかる。 そういった心の成長・働きにつながることが、 学問で最も大事なことの

学問のすすめ 福沢諭吉 慶喜

楽天市場 福沢諭吉の学問のススメ メンズファッション の通販

現代語訳学問のすすめ 福沢諭吉 本の購入は楽天ブックスで。全品送料無料!購入毎に「楽天ポイント」が貯まってお得!みんなのレビュー・感想も満載。福沢諭吉の学問観–「実学」を捉えなおす– Reassessing Fukuzawa Yukichi's Scholarly Perspective on "Practical Learning" 小林加代子 KOBAYASHI, Kayoko 序 福沢諭吉(14~1901)が日本の近代化の過程に大きな功績を残したことは言うまでもな 福沢諭吉 学問のすすめの時代背景 福沢諭吉は、15年生まれ、1901年に亡くなっています。 中津藩(大分県)の武士の子として生まれました。 父は、藩の借財を扱う職にあり、大阪で 商人を相手に仕事をしていました。

福沢諭吉の名言散歩 学問のすすめー努力に努力を重ねよ Thankyousun

福沢諭吉の名言 学問のすゝめ 名言屋 Meigenya のパーカー通販 Suzuri スズリ

福澤諭吉の名言・格言 実なき学問は先づ次にし、専ら勤むべきは、人間普通日用に近き実学なり。 進まざる者は必ず退き、退かざる者は必ず進む。 懸命に勉強することは人間として当然で、ことさら誉めるにも及ぶまい。 猿が読むのだと思って書け。 福沢諭吉と言えば一万円札の人。つまりお金の話。ではなく、今回もしっかり品質のお話です。 ひんまにどうも品質まにあ(@hinshitsumania)です。"安く買えた~"、 "お得だった~"、"良いもの見つけた~" は、みなさん嬉しいことですよね。"安くて良いもの"は、誰もが望んでいるこ

福沢諭吉の学問のすすめを解説 あの名言の意味は なぜなぜぼうやの冒険

中学歴史 福沢諭吉は何した人 学問のすゝめってどんな内容 社スタ

福沢諭吉の名言集 学問のすゝめ より Idomitsu Magazine

一家は習慣の学校なり 父母は習慣の教師なり

福沢諭吉と銭湯 Hachimanyu

学問の大切さ 福沢諭吉の言葉 格言 名言集 The Word

名言 格言色紙 商品ページ

福沢諭吉の学問のすすめを解説 あの名言の意味は なぜなぜぼうやの冒険

福沢諭吉 学問のすすめ の内容を分かりやすく要約 解説 マインドセットサロン

福沢 諭吉の名言 格言集100選プラスa Episode01 言霊の備忘録

現代語訳 学問のすすめ 岩波書店

福沢諭吉の名言 人に貴賎はないが勉強したかしないかの差は大きい 努力は 天命 さえも変える 看護師転職 求人 Com

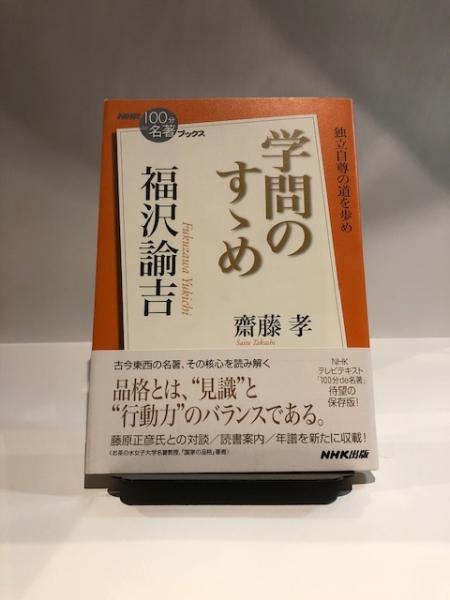

書評 Nhk 100分de名著 ブックス 福沢諭吉 学問のすゝめ 爽快感がたまらない 感想あり ドリコレライブラリー

茶の湯名言集 ビギナーズ 日本の思想 田中仙堂 著者 電子版 紀伊國屋書店ウェブストア オンライン書店 本 雑誌の通販 電子書籍ストア

福沢諭吉の名言を解説 現代人こそ学びたい 独立自尊 の生き方

学問のすゝめ Wikipedia

学問のすすめ 福沢諭吉 明かりの本

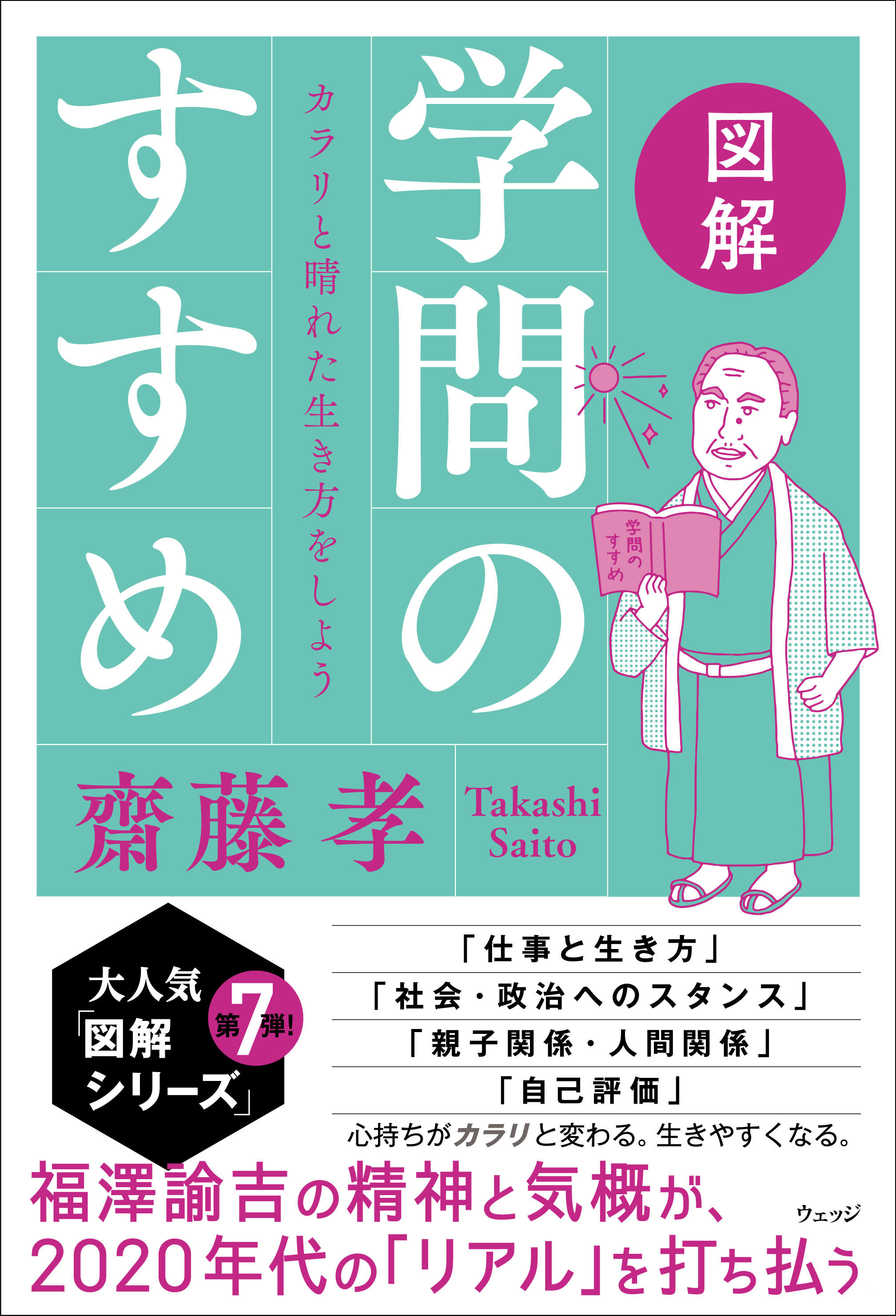

図解 学問のすすめ ウェッジブックス

福沢諭吉の名言 格言集 幕末 明治の思想家 癒しツアー

あまり人生を重く見ず 捨て身になって何事も一心になすべし 夢は誰でも叶えられる 成功者たちは知っていただけ

福澤諭吉の 学問のすすめ を現代語訳 彼の名言から学べるものは

福沢諭吉の名言からの学び アウトプットの意味を考える

Twitterで見る良くない風潮を福沢諭吉は 学問のすゝめ で既に指摘していた 全twitter民が見るべき 正論すぎて言うこと無い ガールズちゃんねる Girls Channel

お金大好き 知っているようで知らない福沢諭吉に関する3つの豆知識 お金の秘密

福沢 諭吉の名言集 Meigenbot めいげんぼっと

福沢諭吉の名言 地球の名言

学問のすゝめ 人は 学び続けなければならない 福沢 諭吉 昭彦 檜谷 本 通販 Amazon

福沢諭吉に学ぶ 学問 勉強をすすめる理由8選ー勉強で身に付く13の武器とは Selma

世の中で一番楽しく立派なことは 一生涯を貫く仕事をもつことである 福沢諭吉の名言 幕末ガイド

学問のすすめ 福沢諭吉 名言 シリーズ

学問のすすめ

学問のすゝめ 福沢諭吉 の名言まとめました 本の名言サイト

福沢諭吉の名言 学問のすゝめ 名言屋 Meigenya のトートバッグ通販 Suzuri スズリ

福沢諭吉の 学問のすすめ って読んだことある 耳の痛い名言も 歴史上の人物 Com

福沢諭吉の名言選 発言に込められた意図や背景も解説 2ページ目 2ページ中 レキシル Rekisiru

福沢諭吉の名言選 発言に込められた意図や背景も解説 レキシル Rekisiru

楽天市場 学問のすすめ 福沢諭吉の通販

コペル 暗唱入門 暗唱皆伝 近代文学 學問のすすめ 福沢諭吉 がんばれる子ちゃん Note

福沢諭吉の名言 格言 教育者の言葉 名言 Quotes

名言 賢人と愚人との別は学ぶと学ばざるとによりてできる 学問のすすめ 日々是極楽

福沢諭吉の名言10選 英語で学ぶ名言

福沢諭吉など 学者 知識人 文化人 の名言を英訳してみたらこうなった 英語ど するの

Nrjvrvobxgaem

福沢諭吉 学問のすすめ に学ぶ 品質 の考え方 品質まにあ

福沢 諭吉の名言 格言集100選プラスa Episode01 言霊の備忘録

学問のすすめ 現代語訳 まとめ 無料 全訳 解説付き 平田 圭吾のページ

学問のすすめ 福沢諭吉 を徹底解説 初心者でも要約を読んで わかりやすく内容を理解しよう

福沢諭吉の名言はどのように生まれた 彼がもしも総理大臣だったら ガジェット通信 Getnews

福沢諭吉の名言10選 努力は 天命 さえも変える

1wkge8heifq4em

一度は手に取るべき名著 福沢諭吉 学問のすすめ 名言をご紹介 人生にワクワクする様な学びや遊びをプラス キャリアコンサルタントプラス

福沢諭吉の名言散歩 学問のすすめー努力に努力を重ねよ Thankyousun

学問のすすめとは 内容を簡単にわかりやすく解説 意味や福沢諭吉について 日本史事典 Com

福沢諭吉の偉業を簡単に解説 名言 格言と逸話 エピソードについても 足長パパのブログ

福沢諭吉の 学問のすすめ って読んだことある 耳の痛い名言も 歴史上の人物 Com

Paypayフリマ 学問のすすめ 福沢諭吉 奥野宣之

福澤諭吉名言集 学問のすすめ著者 慶応義塾創始者 1万円札偉人の言葉 高年収になるちょっとした心がけ

福沢諭吉

福沢諭吉の名言選 発言に込められた意図や背景も解説 レキシル Rekisiru

参考図書 推薦図書 福澤諭吉 学問のすゝめ しろくま8080のブログ

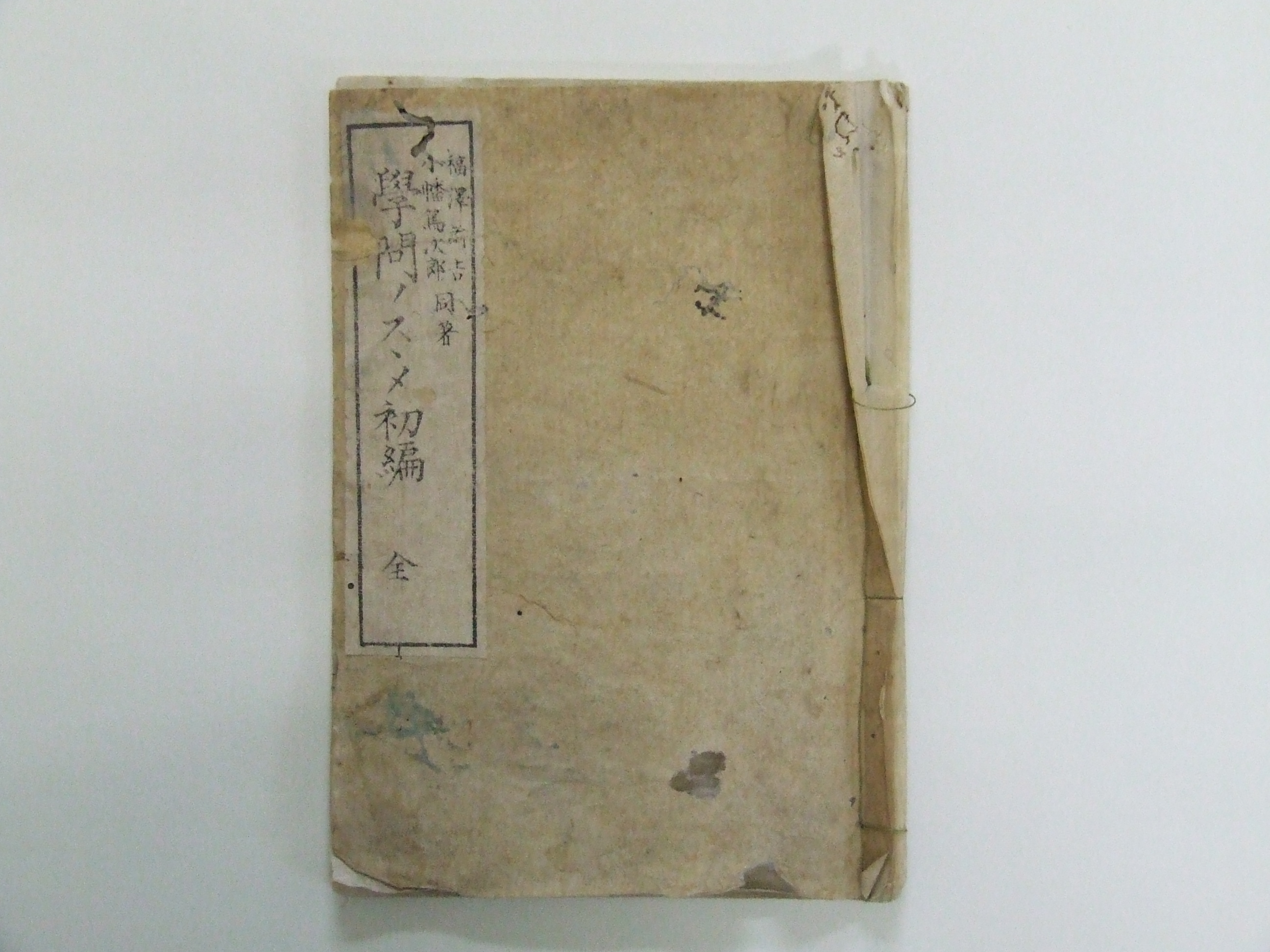

学問のすゝめ 玉川大学教育博物館 館蔵資料 デジタルアーカイブ

福沢諭吉に学ぶ 学問 勉強をすすめる理由8選ー勉強で身に付く13の武器とは Selma

福沢諭吉の名言はどのように生まれた 彼がもしも総理大臣だったら 21年1月21日 Biglobeニュース

一度は手に取るべき名著 福沢諭吉 学問のすすめ 名言をご紹介 人生にワクワクする様な学びや遊びをプラス キャリアコンサルタントプラス

福沢諭吉 学問のすすめ 読み物アプリ For Android Apk Download

福沢諭吉の名言10選 努力は 天命 さえも変える

福沢諭吉の生涯と人物像 功績 名言 死因 子孫は History Style

福沢諭吉の名言からの学び アウトプットの意味を考える

福沢諭吉 天は人の上に人を作らず 本当の意味は 貧乏人ほど勉強しろ 節約社長

勉強する意味 子供に伝えたい アスリート 漫画 アニメ 学者 名言

福沢諭吉の名言や格言集 英語付き 天は人の上に人を造らずの続きや名言の意味をまとめました

福沢諭吉とは 名言や学問のすすめ 心訓などの名著 逸話などその生涯を解説

賢人と愚人の差は学問で生まれる タマコト 著名人の名言 進化論 習字 お手本

座右の名言集 自由と我儘 わがまま との界 さかい は 他人の妨げをなすとなさざるとの間にあり 福沢諭吉 出典 学問のすすめ

天は人の上に人を造らず って福沢諭吉も言ったように 人はみな平等なのよ は 実は大きな勘違い 福沢諭吉が説いたのは 平等 ではなかった Precious Jp プレシャス

福沢諭吉の 学問のすすめ 福沢諭吉は 国際社会の到来を前に 時代を読み解く目を持つ 偉人のスタイル 知のソムリエ

知っているようで知らない事ってすごく多いですよね 福沢諭吉に学ぶ 山本裕介 21年4月1日から仙台に引っ越してきました Note

福沢諭吉 猿に見せるつもりでかけ おれなどはいつも猿に見せるつもりで書いているが 世の中はそれでちょうどいいのだ Iq

教養を広げる まんがで読む名著 学問のすすめ 福沢諭吉 本 通販 Amazon

学問のすすめ 福沢諭吉 ゴマブックス

進まざる者は必ず退き 退かざる者は必ず進む ビジネスの格言 財経新聞

福沢諭吉 文スト

甘楽町 学問のススメ

福沢諭吉の名言や格言集 英語付き 天は人の上に人を造らずの続きや名言の意味をまとめました

福沢諭吉の生涯と人物像 功績 名言 死因 子孫は History Style

福沢諭吉先生の名言 マロン のブログ 4cylinder Move Custom みんカラ

1

福沢 諭吉の名言 格言集100選プラスa Episode06 言霊の備忘録

人気の 学問のすゝめ 動画 28本 ニコニコ動画

福沢諭吉 学問のすゝめ 齋藤孝 著 博文堂書店 古本 中古本 古書籍の通販は 日本の古本屋 日本の古本屋

学問のすすめ 現代語訳 ちくま新書 福澤 諭吉 斎藤 孝 本 通販 Amazon

名言 家で飼われた痩せ犬のごとし の例え 学問のすすめ 日々是極楽

1

3

学問のすすめ 初版本 きれいごとでいこう

福澤諭吉の学問のすすめは日本人として読んでおこう 本たすコンパス

福沢諭吉の名言や格言集 英語付き 天は人の上に人を造らずの続きや名言の意味をまとめました

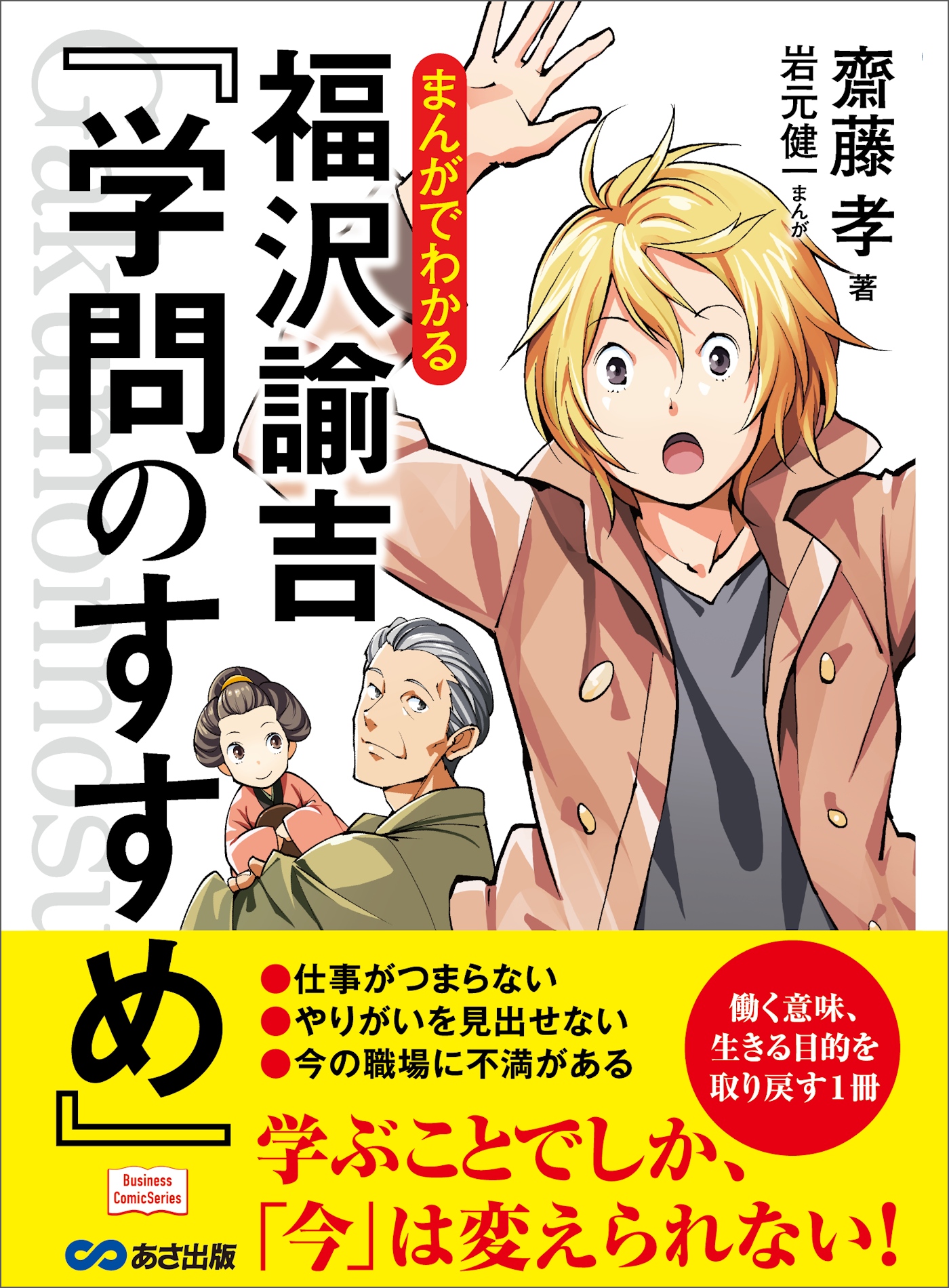

まんがでわかる 福沢諭吉 学問のすすめ Business Comicseries 齋藤孝 岩元健一 漫画 無料試し読みなら 電子書籍ストア ブックライブ

0 件のコメント:

コメントを投稿